【2024年義務化】相続登記は自分でできる?手続きの流れと必要書類を実体験から完全解説

こんにちは!株式会社つばきらんどの椿です。

さて、今日はタイトル通り、自分で相続登記を行う機会があったので、その体験を共有したいと思います。

相続登記は、2024年から義務化されたこともあり、「できれば自分で…」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

同時に、「なんだか難しそう」「専門家に任せないと無理かも」と、不安に感じる方も多いかと思います。

私自身、仕事で登記を見ることはありますが、自分で手続きをするのははじめてで、最初は自分でできるのか不安でした。

ですが、法務局の相談窓口などを活用することで、思っていたよりもスムーズに手続きを終えることができました。

このブログでは、私の実体験をもとに、手順や注意点をできるだけわかりやすくお伝えしていきます。

同じように迷っている方の参考になれば幸いです。

相続登記の流れ

相続登記を自分で行うとき、何から始めればよいのか分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで役に立つのが、法務局が作成したパンフレットです!

ステップに沿って詳しく書いてあるので、重宝しました。

ただ、そのパンフレットは少し読みづらい感じがしたので、このブログではそのパンフレットを元に、少し解説を加えながら進めていこうと思います。

ちなみに、今回は「遺産分割協議」を想定した内容になっていますが、法定相続でそのまま登記する場合でも、基本的な手順はほとんど同じです。

相続登記の流れ

- 戸籍の取得→法定相続人を確定する

- 所有不動産の洗い出し→相続対象の財産を確認する

- 遺産分割協議書の作成→相続人で話し合って分け方を決める

- 登記申請書の作成→法務局に提出する書類を作る

- 登記申請書の提出→必要書類と一緒に法務局へ

- 登記完了→数日~数週間で登記が完了する

パンフレットは以下のサイトからダウンロードできます。

ステップ①:出生から死亡までの戸籍の取得

すること

- 出生から死亡までのすべての戸籍を取得する(役所で取得)

相続登記を進めるにあたって、まず必要なのが「相続人を確定すること」です。

そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。(※転籍や結婚などで戸籍が何度も変わっている場合、複数の役所に請求しなければならないこともあります。)

2024年3月からは「戸籍証明書の広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村役場でも全国の戸籍が請求できるようになっています。ただし、コンピューター化されていない戸籍等、一部の取得はできないため注意が必要です。

なお、戸籍をすべてそろえたあと、法定相続情報一覧図という書類を法務局で作成しておくと、登記申請の際に添付書類として活用できて非常に便利です。

ステップ②:所有不動産の洗い出し(役所に行く)

すること

- 固定資産台帳、非課税の土地の証明書を取得する

このステップは法務局のパンフレットには書かれていませんが、実際に手続きを進めるうえで欠かせないのが「不動産の洗い出し」です。

「不動産は全て把握しているよ!」という方も多いと思いますが、ぜひ再確認をしてみてください。

というのも、把握していない不動産が見つかるケースが少なくないからです。

例えば、固定資産税の支払い代表者ではない(固定資産税通知書は来ない)が不動産の持分を持っている場合や、道路などの非課税の土地など、固定資産税通知書では確認できない不動産が実はあったというケースです。

なぜ洗い出しが重要かというと、遺産分割協議書に記載されていない不動産については、相続登記ができないからです。もし、後から新たな不動産が見つかってしまうと、その不動産のために遺産分割協議書を一から作り直す手間が発生してしまいます。せっかく登記するなら一度に済ませた方が楽なので、最初の段階で全て洗い出しておくことがオススメです。

では、どのように洗い出すかというと、役所で名前による検索(名寄せ)をお願いして、所有している不動産の一覧を出してもらいます。

このやり方であれば、固定資産税通知書から漏れている不動産の情報を把握することができます。

一応、後から出てきても対応できるように遺産分割協議書を作成することもできます。その点についてはステップ③で解説します。

相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ最初の段階で不動産の洗い出しをしっかりやっておきましょう。

ステップ③:登記簿謄本の取得(法務局に行く)

すること

- 登記の取得

不動産の洗い出しが終わったら、登記簿謄本を集めます。(物件検索のために集めた固定資産台帳・非課税証明書が手元にあると便利です。)

取得できる登記には2種類あって、

・原本(公的な書類として認められる)

・登記情報提供サービス(公的な書類として認められない・取得費一件331円と原本より安い・ネット閲覧のみ・紙媒体で欲しい場合は自分でコピー)

原本の取得方法は3つあります。

・法務局の窓口に行き、取得する(手数料600円)

・オンラインで請求→窓口に受け取りに行く(手数料520円)

・オンラインで請求→郵送で受け取る(490円)

オンラインでの請求は以下のページを参考にしてください。

登記情報サービスの利用方法は

1.利用申込を行う(https://www1.touki.or.jp/service/articles_onetime.html)

2.取得申請する(取得方法はこちら)

→相続登記の場合はどちらでも大丈夫です。

Q. (登記情報サービスで)検索しても不動産が見つかりません

1.まずは、所在や地番・家屋番号に誤りがないか確認してみてください。

→「(郵便に使う)住居表示」と「地番」は違います。「地番」で検索されているか確認してください。地番=固定資産税通知書・固定資産税台帳に記載されているものです。

2.それでも見つからない場合、コンピュータ化されていない不動産の可能性があります。

→コンピュータ化されていない不動産は、不動産の管轄法務局に出向くか、郵送で請求する必要があります。また、登記情報サービスの利用はできません。

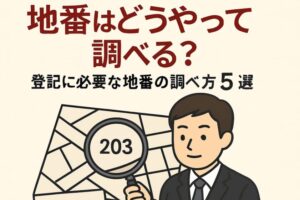

ステップ④:遺産分割協議書の作成

相続人が確定して、所有している不動産も洗い出したら、次は「誰がどの財産を相続するか」を決め、「遺産分割協議書」を作成します。

「誰がどの財産を相続するか」を決める話し合いを「遺産分割協議」といい、その結果をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は法定相続分(民法で決められた割合)で登記する場合は不要ですが、誰か一人が不動産を相続する場合や、相続人全員で話し合って分け方を変えたい場合には、協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書には決まった形式はなく、パソコンで作成しても手書きでもOKです。

「故人がどのくらい遺産を持っていて、どの財産を、誰が相続するか」が第三者の誰が見ても正しく理解できる書類になれば、遺産分割協議書の作成は大成功です。

遺産分割協議書は自由だ!と言っておきながらなんですが、最低限書いておくべき内容があります。それが以下の7つです。

- 「遺産分割協議書」という書類のタイトル

- 被相続人(亡くなった方)の表示

- 宣言文

- どの財産を誰が相続するか

- 末尾書き

- 遺産分割協議が成立した日の日付

- 相続人全員の署名押印

下の写真が私が作成した遺産分割協議書の見本です。

この見本には不動産しか書かれていないのですが、本来は不動産だけではなく、預貯金や株式など、亡くなった方の全ての財産を書き出すのが望ましいとされています。

4の第2条に「本協議書にない遺産および後日判明した遺産を相続する」と書いているのは、後から遺産が出てきた場合、「遺産分割協議書に書かれていないので相続手続きできません!」と言われるのを防ぐためです。

この文章はとても便利な一方で、揉める原因にもなりかねません。しっかり話し合って、この条文を採用するかしないか決めてください。

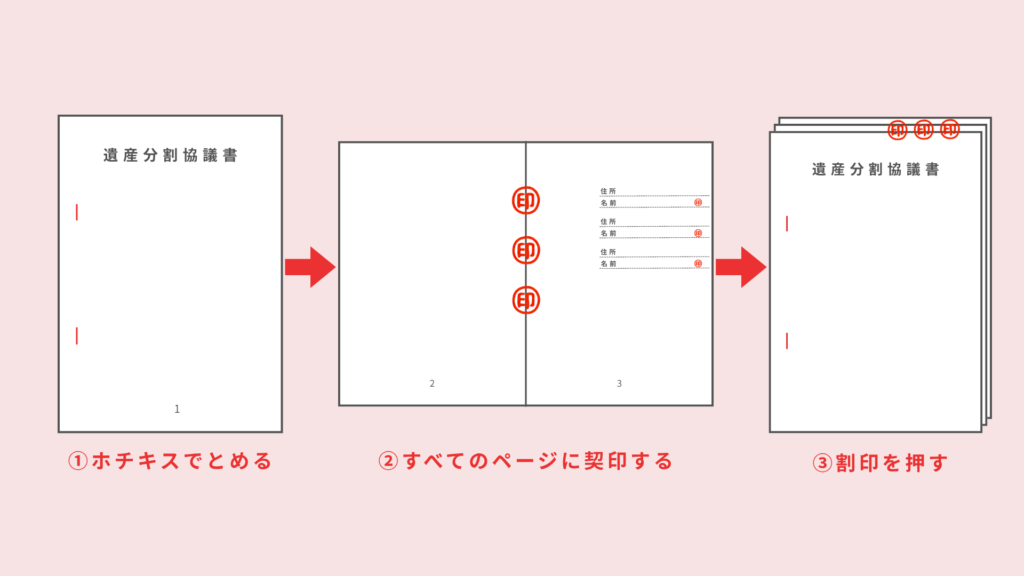

書類が完成したら、最後はホチキスでとめ、押印をして完成です。

Q この書類はどこに提出するの?

遺産分割協議書は公的機関に提出するための書類ではなく、相続人同士の合意を形にしたものです。

ただ、不動産の相続登記や銀行口座の解約・株式の名義変更など、さまざまな手続きの際に「相続人全員が合意している」ことを証明するために提出を求められます。

ステップ⑤:登記申請書の作成

次は登記申請書の作成方法についてです。

ここは決まった内容を決まった書式に当てはめて書くだけなので、遺産分割協議書の作成と比べ、そこまで大変ではないかもしれません。

しかし、遺産分割協議書の作成と違ってルールが多いので、その点には注意が必要です。

4-0 まずはひな形をダウンロードする

下の法務局のホームページからひな形をダウンロードします。

遺産分割協議による相続→所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

法定相続による相続→所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

記載例などは下のページから↓

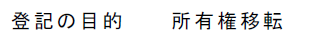

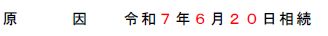

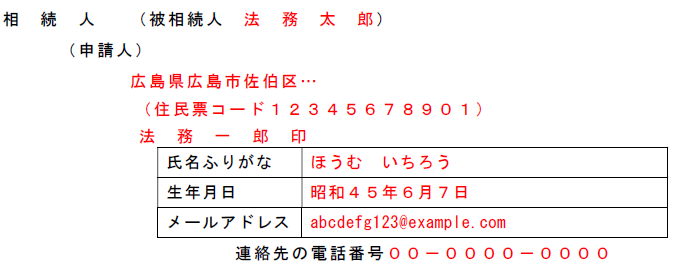

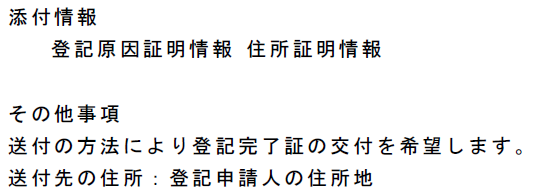

4-1 登記の目的

書式をダウンロードしたら作成に取り掛かっていきます。

「登記の目的」の書き方例

- 共有持分がない場合→所有権移転

- 共有持分がある場合→所有権移転及び[被相続人名]持分全部移転

例)所有権移転及び山田太郎持分全部移転

4-2 原因

原因には個人が亡くなった日を記入します。

4-3 相続人

「被相続人」の箇所には亡くなった方の名前を書きます。

「申請人」の箇所には登記名義人になる人の名前・住所・ふりがな・生年月日・メールアドレスを書きます。

「申請人」の書き方例

・相続人全員が法定相続分通りに名義を取得→相続人全員を書く

・遺産分割協議で一部の相続人が名義を取得→名義を取得する人のみを書く

電話番号は平日の日中に連絡を受けることができる電話番号を記載します。(申請人と同じでなくてもOKです。申請書に誤りがあった場合や提出書類に不足があった場合などに法務局から連絡を受けるために使われます。)

4-4 添付情報とその他事項

添付情報は、どんな書類を添付して申請するかについて書く箇所です。

ここは何も書き加える必要はありません。

登記完了書類を郵送で受け取りたい方は、その他の事項に郵送を希望する旨を記載します。

登記完了書類を郵送により受け取りたい場合

登記申請書と一緒に1,2も提出します。

- 返信用封筒(角2、返信先住所を記載)

- 切手 ※速達や本人限定受取郵便の方法による送付を希望される場合には,その分の切手も一緒に納付

4-5 登記識別情報通知

登記識別情報通知は、以前の「権利証」や「登記済証」に代わる重要な書類です。必ず発行してもらいましょう。

チェックを入れてしまうと発行されなくなるので、チェックが入っていないことを確認します。

登記が完了すると以下のような書類が発行されます!

4-6 登記申請の年月日と申請先の法務局

ここで書かなければいけない箇所は2つです。

①登記の申請をする年月日を記載します。

②登記申請書を提出する法務局を記載します。

4-7 課税価格と登録免許税

課税価格と登録免許税は自分で計算して申請する必要があります。

法務局が出している登録免許税計算補助シートを使えば簡単に計算できるのでオススメです。

登録免許税を自分で計算する方法

- 登録免許税の計算方法:登録免許税額=(課税標準)×(税率)です。

手順

- 評価額が100万円以下の土地がないか確認します。

→評価額100万円以下の土地の登録免許税は非課税です。*1 - 登録免許税が非課税になる不動産を除く、残りの不動産の評価額を足します。

- ②について、1000円未満の端数は切り捨てます。算出した価格が1000円未満のときは評価額は1000円です。(例:8,650,985円→8,650,000円)

- 相続の場合は、③に税率4/1000を掛けます。(例:8,650,000×4/1000=34,600円)

- ④で算出した価格について、100円未満の端数は切り捨てます。算出した価格が1000円未満のときは登録免許税は1000円です。(例:34,650円→34,600円)

*2 「評価額」とは「価格」または「評価額」と表記されている価格で、「固定資産税課税標準額」ではありません。

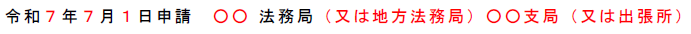

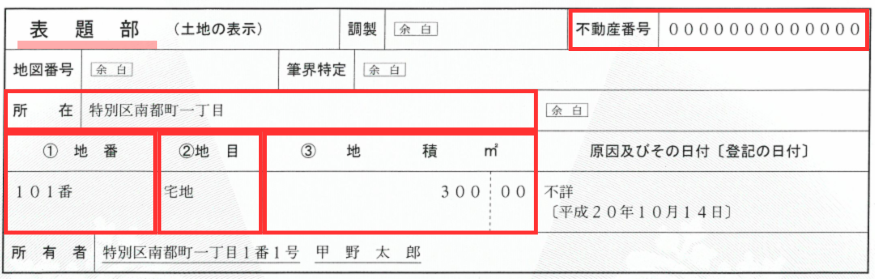

4-8 不動産の表示

用意するもの

- ステップ③で取得した登記簿

登記簿を見ながら、ひたすら不動産の情報を打ち込んでいきます。

注意① 不動産の表示は登記通りに書く。

「一丁目23番地」のとき、日常生活では「1-23」などと書くことが多いと思いますが、ここでは「一丁目23番地」(漢数字・数字などもそのまま)と記入しなければいけません。

注意② 登録免許税のかからない不動産についても記載する。(名義変更して欲しい不動産を全部書きます。)

注意③ 持分がある場合は地積または床面積の下に書く。

書き方例)持分 10分の3

注意④ 登録免許税の非課税土地の場合は注釈を入れる。(見本参照)

記載例)※租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

注意⑤ 付属建物がある場合は不動産番号・所在・家屋番号を省略できる。(見本参照)

注意⑥ 付属建物あり&共有持分ありの場合は持分は付属建物の一番下にまとめて書くことができる。(見本で言うと床面積30・00平方メートルの下)

4-9 添付書類の確認

今回は遺産分割協議の場合に必要な書類を書いています。

【必ず全員用意する書類】

- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(原本)

- 相続人の全員の戸籍(原本)

- 法定相続一覧図(原本)

(③法定相続一覧図がある場合は、①・②は不要) - 遺産分割協議書(原本)

- 印鑑証明書(遺産分割協議書と同じ印のもの・原本)

- 住民票(新しく登記名義人になる人のみ・原本)

【一部の人が必要な書類】

亡くなった方の「登記上の住所」と「亡くなった時の住所(最後の住所)」が違う場合

→登記上の所有者と亡くなった方が同一人であることを証明しなければいけません。

そこで、①~③のいずれかを添付します。

①亡くなった方の住民票の写し(本籍と登記上の住所が同じもの)

②住民票の除票の写し(本籍と登記上の住所が同じもの)

③戸籍の附票の写し(戸籍の表示と登記上の住所が同じもの)

4-10 原本還付のための書類を作成する(必要な人のみ)

法務局に提出する書類は基本的には原本の提出が必要です。原本を返却してもらいたいときには別途「原本還付請求」が必要になります。

原本の還付を希望する場合の手順

- 還付を希望する書類のコピーを取ります。

- 「原本に相違ありません」という一文と、登記申請者の方の署名(または記名)と押印をした紙を作成します。

- 「原本に相違ありません」と記載した紙を表紙にして、還付希望のコピー一式と一緒にホチキスで綴じてひとまとめにします。

この一式を原本と一緒に提出することで、登記完了後に原本の還付を受けることができます。

※亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の全員の戸籍については「相続関係説明図」を作成することで還付を受けることができます。コピーなどは不要です。

4-11 法務局で最終確認を受ける

申請書を印刷したものと、添付書類を持って法務局の方にチェックしてもらいましょう。

面談の予約方法

法務局に電話して予約を取る(不動産の管轄法務局が良いが、別の法務局でも対応可)

| 管轄法務局 | 対象地域 | 予約用電話番号 |

| 広島法務局 | ・広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区 ・安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町) | 082-228-5206 |

| 可部出張所 | ・広島市安佐北区 ・山県郡(北広島町、安芸太田町) | 082-812-2548 |

| 廿日市支局 | ・広島市佐伯区 ・廿日市市 ・大竹市 | 0829-31-0164 |

| 東広島支局 | ・東広島市 ・竹原市 ・豊田郡(大崎上島町) | 082-422-2338 |

| 呉支局 | ・呉市 ・江田島市 | 0823-21-9289 |

| 尾道支局 | ・尾道市 ・三原市 ・世羅郡(世羅町) | 0848-23-2882 |

| 福山支局 | ・福山市 ・神石郡(神石高原町) ・府中市 | 084-923-0102 |

| 三次支局 | ・三次市 ・安芸高田市 ・庄原市 | 0824-62-2504 |

これは書類を綴じて、印を押した後でも問題ありません。

書類を綴じて、印を押した状態で持っていき、OKであればその場で提出して帰ることができます。

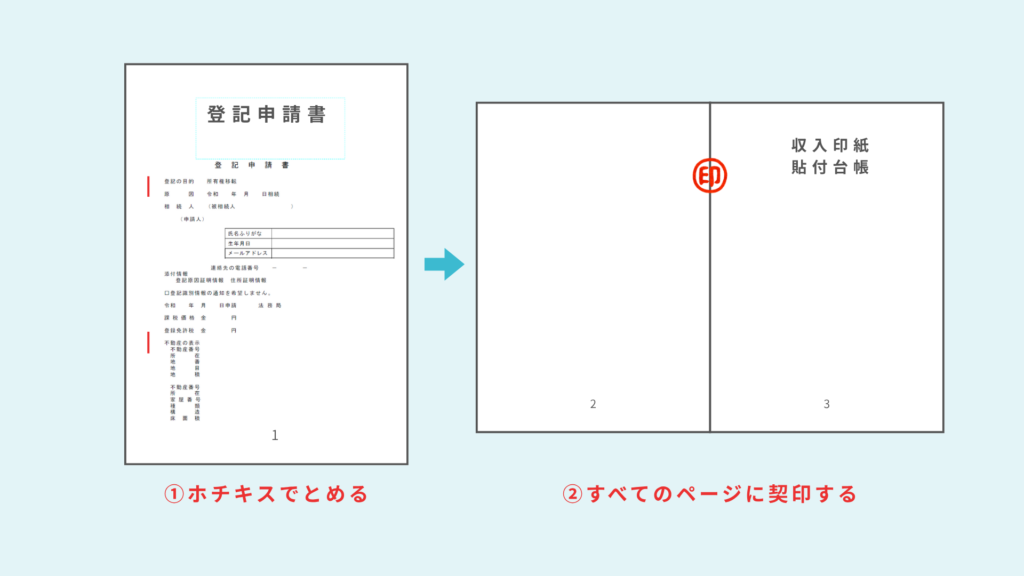

確認してもらってOKであれば、申請用紙を綴じる作業に取り掛かります。

4-12 書類をまとめる

最終提出に向けて書類をまとめます。

①登記申請書

②原本還付請求

③添付書類(原本)一式

4-13 法務局に提出する

4-7でまとめた書類を法務局に提出しに行きます。

※郵送での提出も可能

提出する法務局は登記する不動産の管轄法務局です。

4-14 完了!

申請後、書類に不足があれば法務局から連絡があります。指示に従って訂正してください。

訂正箇所がない場合、1週間程度で登記が完了します。

法務局から連絡があったら、登記完了書類を受け取りに行きます。

※送付による受取を希望した方は、法務局に行く必要はありません。

登記は完了です!

司法書士に依頼した方が良いケース

今回、私は自分で行いましたが、以下のような場合では、連絡に時間がかかったり、揉める可能性が出てきたりするので、司法書士に依頼した方がいいと感じました。

- 相続人が県外や国外に住んでいる

- 家庭環境が複雑

- 疎遠な親族がいる

- 相続人間の仲があまり良くない

- 時間がない(私の場合、計5回法務局へ出向きました。)

- 所有権以外の移転(抵当権、根抵当権などがある場合)→素人がやるのは難しい!所有権の変更までは自分で申請、それ以外の権利の変更は司法書士にお願いすることもできます。

まとめ

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のブログでは、亡くなった方の戸籍を集めるところから、遺産分割協議の作成方法、登記申請書の作成方法について解説しました。

個々のケースによって手順や記載内容が異なることがあるので、疑問があれば法務局に相談してみてくださいね。

この記事が参考になれば幸いです。